INFORMATIONS PRATIQUES

BLOC-NOTES

LES JARDINS DU LORIOT

ACHATS ET RESERVATIONS

NOUVEAUTES

- Les 8 secrets d'Hildegarde de Bingen(2026)

- Le circuit de Sun Wukong (2025)

- <+ Chasse au Trésor (juin 2025)

- Dragon-Cheval (2023)

- La Hutte de Sima Guang (2022)

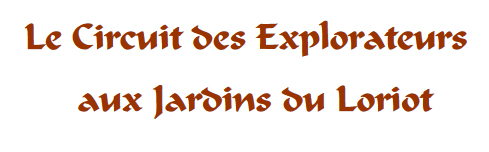

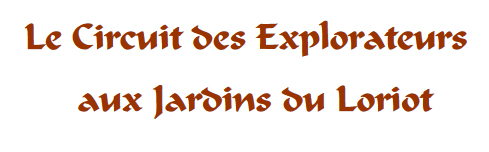

Joseph Rock en tenue tibétaine, prêt pour une expédition botanique (1925) - Archives Arnold Arboretum

Joseph Rock en tenue tibétaine, prêt pour une expédition botanique (1925) - Archives Arnold Arboretum

Joseph Francis ROCK prêt pour une nouvelle expédition (1925)

Joseph Rock (1884-1962) est sans doute l’explorateur de Chine le plus étonnant et fascinant. Autodidacte, il va devenir, aux yeux des américains, un des botanistes les plus réputés du XXème siècle, mais aussi spécialiste de multiples langues orientales, anthropologue de terrain pratiquant « l’observation participante » et journaliste soucieux de faire connaître ses pérégrinations. Après une première expérience botanique approfondie à Hawaii, il passe une grande partie de sa vie à explorer principalement le Yunnan, le Sichuan, le sud-est de Gansu et le Tibet. Initialement ses missions consistent à collecter des plantes notamment pour l’Arboretum Arnold de Havard, mais ensuite il se consacre avec bonheur, au gré de ses centres d’intérêt, de ses contrats, à des études cartographiques, ethnographiques et linguistiques, notamment de l’ethnie Naxi. L’absence de formation universitaire lui permet de décloisonner toutes les disciplines qu’il pratique avec talent. Il se fera connaître aussi, en tant qu’auteur et grand reporter, en publiant des récits de voyages dans le célèbre magazine National Geographic, accompagnés de remarquables photographies. Ses articles d’exploration suscitent beaucoup d’intérêt et font rêver son lectorat à des « mondes perdus ». La fameuse et magnifique pivoine qui porte son nom (Paeonia rockii) présente aux Jardins du Loriot symbolise, à nos yeux, tout son génie.

Un massif est dédié à Joseph ROCK. Il est signalé par une Balise chinoise surmontée d'un Gramophone qui se trouve entre la station n° 33 - L'envol de Garuda et la station 21 - Chemin vert de la Renaîtrie.

Joseph Rock est né à Vienne le 13 janvier 1884. Il est le fils d’un vieux valet de chambre du comte polonais Potocki, prenant ses quartiers d’hiver en son palais viennois. On peut essayer de comprendre sa personnalité hors normes en saisissant quelques bribes de son enfance peu connue. Il perd sa mère, Franciska Hofer à six ans et son père va lui faire vivre des situations qui ne contribuent pas à adoucir sa peine au point qu’à 8 ans il s’enfuit de chez lui. L’enfant est tiraillé entre deux mondes sociaux, affectifs et culturels. Les capacités d’apprentissage hors norme de Joseph se développent au contact de ce milieu aristocratique cultivé. Le grand père du comte s’appelle Jan Potocki. Il est l’auteur du fameux roman fantastique « Le manuscrit trouvé à Saragosse », chef d’œuvre de la littérature de langue française. L’errance mystique des personnages du roman, que le jeune Rock, doué pour les langues, n’a pas manqué de lire, pourrait avoir une influence sur sa destinée, ses propres pérégrinations, tout autant, au passage que la mort que se donnera Jan Pocki. Le père du comte que côtoie Joseph est antiquaire orientaliste. On peut imaginer aisément la richesse de la bibliothèque du palais d’hiver qu’il avait plaisir à fréquenter. Elle ne manquera pas d’alimenter l’imaginaire et les rêves de l’enfant blessé par la disparition maternelle et l’attitude paternelle et souffrant, son avenir nous le dira, de la condition ancillaire paternelle. De toute évidence, Joseph se révèle un enfant surdoué qui souffre de sa condition sociale. Par chance, sa formation scolaire, que l’on peut imaginer mal adaptée à ses aptitudes et sa personnalité est complétée, par des enseignements particuliers dispensés par les précepteurs du jeune fils du comte. Joseph Rock développe rapidement des aptitudes linguistiques exceptionnelles à l’occasion de voyages en méditerranée avec le comte Potocki et sa suite. En Egypte il apprend ainsi, à l’âge de 10 ans, en quelques semaines, l’arabe et le pratique couramment. Il apprend le chinois à l’âge de 13 ans après avoir dérobé, au grand dam de son père, une méthode d’apprentissage de la langue dans la bibliothèque du comte.

La personnalité du jeune Joseph se révèle rapidement complexe, insaisissable. Il sait qu’il ne peut accepter l’injonction paternelle de devenir prêtre ou d’embrasser une carrière militaire. Il entend cacher son origine sociale. Il n’a pratiquement pas de relation avec les enfants de sa classe. Joseph est expulsé à l’âge de 13 ans avec perte et fracas du Schottengymnasium. Sa scolarité s’arrête à ce moment sans qu’il ait obtenu un quelconque diplôme. Malgré le soutien constant de sa sœur ainée Irma, il rompt les liens avec son père. Il va voyager, sans le sous vaillant, à travers l’Europe et l’Afrique du nord pendant quatre ans en exerçant des petits boulots mais aussi en dispensant des cours particuliers. En Angleterre, on lui diagnostic la tuberculose. Il retrouve Irma à Vienne qui le soigne. Il est possible qu’à cette occasion il suive des cours en candidat libre à l’université Alma mater de Vienne. Puis il repart à la recherche du soleil en Italie, à Tunis et à Malte. Ses activités sont intenses, variétés et ses déplacements sont incessants en Allemagne, en Belgique… C’est en sortant d’un séjour dans un hospice d’Anvers en 1905 que Joseph Rock prend la décision de s’embarquer comme steward sur un bateau en partance pour New York.

A ce moment, il maîtrise déjà 10 langues. Et il a rédigé sous forme manuscrite un manuel pratique de langue chinoise, 3 volumes seront publié en 1902

Il survit en exerçant des tâches de plonge dans des restaurants à New York. En raison de la rechute de sa tuberculose ; il est contraint de partir se soigner au Texas, puis au Mexique et Californie. Il en profite pour se perfectionner à la langue anglaise. Contre l’avis de son médecin, Rock prend en 1907 la décision de partir à Hawaii..

De 1907 à 1920, Joseph Rock vit à Hawaii. Il se fait embauché comme professeur de latin et de botanique, alors qu’il ne connaît rien à cette dernière matière. Il a su convaincre son employeur en lui présentant un faux diplôme d’université. S’il n’a pas de formation botanique, sa connaissance du latin est un sérieux atout pour assimiler et expliquer le système de désignation binominale des plantes défini par Linné ! Il n’a aucune difficulté pour préparer ses cours, il suffit de prendre un peu d’avance sur ses élèves ! Il se forme avec une rapidité extraordinaire à la botanique et enseigne avec tellement d’aisance qu’il se fait remarquer des professeurs de l’Université de Honolulu. L’institut de botanique lui propose d’organiser une expédition dans les jungles locales afin de faire l’inventaire des plantes inconnues. En moins de dix ans, il devient le meilleur spécialiste de la flore hawaïenne. Il publie à ce sujet cinq livres et 50 articles.

Cette période est féconde, il sait tirer parti à la fois ses origines sociales et des ambitions nourries au contact d’une aristocratie brillante et mobiliser son génie. Hors d’un formatage universitaire, il crée sa propre méthode de travail qui tient compte de son intuition, ses affects, sa capacité à se mettre en relation avec les bons interlocuteurs locaux. Sa période à Hawaï est très fructueuse. Ses travaux sont publiés dans des revues scientifiques.

Texte

1 - Joseph Rock et les Naxi - "13 à la douzaine" .

2 - Joseph Rock, Alexandra David-Neel, le lama Yongden à la Mission du père Jean-Baptiste Ouvrard

Alexandra David-Néel et le lama Yongden qui deviendra son fils adoptif

Alexandra David-Néel et le lama Yongden qui deviendra son fils adoptif

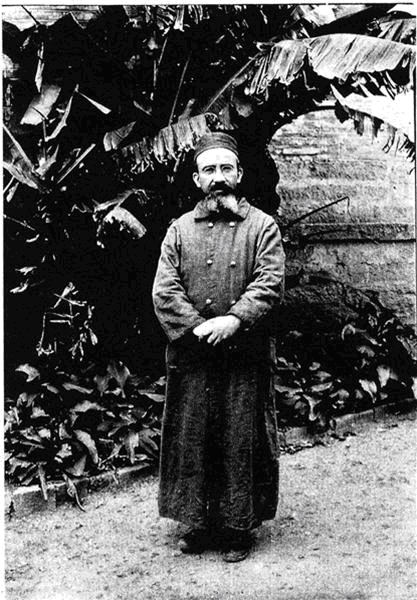

Les chemins des explorateurs aux Marches du Tibet se croisent rarement, sauf lorsqu’ils font halte dans les missions ou les cités, y compris les plus reculées. C’est dans ces circonstances une bien singulière rencontre qui a lieu en octobre 1923 à la Mission catholique de Tsedjrong qui se trouve sur le bord du Mékong, à 4 km au nord de l’ancienne Mission de Tsekou où plusieurs missionnaires ont été assassinés en 1905 (voir notre article sur l’explorateur Georges FORREST) . L’abbé Jean-Baptiste Ouvrard, Vendéen originaire de Saint-Vincent-de-Puymaufray, responsable de la mission, reçoit le 20 octobre, l’exploratrice Alexandra David-Neel et son fils adoptif, le lama Yongden.

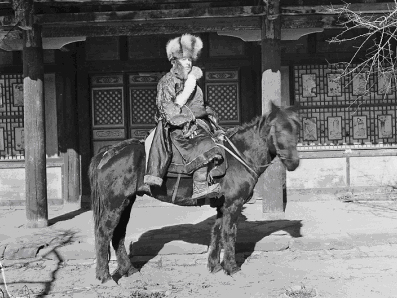

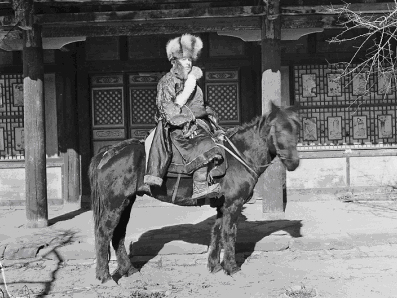

Ils ne viennent pas à l’improviste. Quelques semaines auparavant, à Likiang (là où Rock a sa résidence) la « Française » a demandé au père J-B Ouvrard s'il pouvait leur ouvrir prochainement les portes de sa mission. Le Vendéen est plein de prévenance et d’hospitalité à l’égard de cette dame française accompagnée d'un jeune lama, même s'ils ne partagent pas les mêmes croyances. Il l’informe qu’il lui faudra traverser le fleuve sur une poulie suspendue à une corde de bambou pour arriver à sa mission. Ce n’est pas ce mode de transport particulièrement risqué qui va effrayer l’aventurière. Elle en est coutumière. Fred Champenois et Mathieu Blanchot : Une vie avec Alexandra David-Neel - Livre 2 - Ed. Grand Angle, 2017

Fred Champenois et Mathieu Blanchot : Une vie avec Alexandra David-Neel - Livre 2 - Ed. Grand Angle, 2017

Le Père Ouvrard côtoie régulièrement les risques que présente une telle traversée lorqu’il va remplir ses missions sur la rive gauche du Mékong, avec ses assistants et… sa mule. De surcroît il est nécessaire de prévoir des passeurs des deux côtés de la berge. L’un pour aider au départ, l’autre pour aller rejoindre "l'envoyé" et le remonter jusqu'à la rive d'arrivée.

La mule du père Ouvrard suspendue à un pont de corde de bambou sur le Mékong. Un Tibétain se laissse glisser sur la corde pour aller la récupérer.Drôle de coïncidence, le lendemain, Joseph Rock qui herborise dans la vallée du Mékong, contrée du Yunnan particulièrement riche sur le plan floristique (voir notre article consacré aux découvertes botaniques du Père Jean Marie Delavay et celles du Père André Soulié), frappe également à la porte du père Ouvrard. L’ « Autrichien » et la « Française » selon les expressions du père Ouvrard, se connaissent déjà. Mais cette rencontre ne fait pas l’affaire d’Alexandra. Elle vient à la Mission de Tsedjrong pour se délester de tout son équipement occidental d’exploratrice. C’est en mendiante qu’elle a l’intention de pénétrer dans le Tibet interdit. C'est décidé, elle va se rendre de la mission de Jean-Baptiste Ouvrard à Lhassa avec son fils. Aucune étrangère n’a vu à ce jour la cité du Potala. Elle prétexte qu’elle vient botaniser dans les environs. Personne n’est dupe. Elle n’est pas équipée pour herboriser. Rock prend enfin la décision de partir avant elle. « A malin, malin deux fois », Rock se doute probablement depuis sa première rencontre avec l'ancienne cantatrice de son intention de se rendre à Lhassa. Qelques temps après, Joseph trace le souvenir de cette rencontre dans son journal intime «Pendant que j’explorais et botanisais sur la chaîne enneigée qui sépareles grands fleuves, Madame Neel avait fait des plans pour traverser le Doke-la sacré du Kaakerpo du côté thibétain, je suis tombé sur son campement et j’ai su alors qu’elle se trouvait déjà dans une zone interdite ».

La mule du père Ouvrard suspendue à un pont de corde de bambou sur le Mékong. Un Tibétain se laissse glisser sur la corde pour aller la récupérer.Drôle de coïncidence, le lendemain, Joseph Rock qui herborise dans la vallée du Mékong, contrée du Yunnan particulièrement riche sur le plan floristique (voir notre article consacré aux découvertes botaniques du Père Jean Marie Delavay et celles du Père André Soulié), frappe également à la porte du père Ouvrard. L’ « Autrichien » et la « Française » selon les expressions du père Ouvrard, se connaissent déjà. Mais cette rencontre ne fait pas l’affaire d’Alexandra. Elle vient à la Mission de Tsedjrong pour se délester de tout son équipement occidental d’exploratrice. C’est en mendiante qu’elle a l’intention de pénétrer dans le Tibet interdit. C'est décidé, elle va se rendre de la mission de Jean-Baptiste Ouvrard à Lhassa avec son fils. Aucune étrangère n’a vu à ce jour la cité du Potala. Elle prétexte qu’elle vient botaniser dans les environs. Personne n’est dupe. Elle n’est pas équipée pour herboriser. Rock prend enfin la décision de partir avant elle. « A malin, malin deux fois », Rock se doute probablement depuis sa première rencontre avec l'ancienne cantatrice de son intention de se rendre à Lhassa. Qelques temps après, Joseph trace le souvenir de cette rencontre dans son journal intime «Pendant que j’explorais et botanisais sur la chaîne enneigée qui sépareles grands fleuves, Madame Neel avait fait des plans pour traverser le Doke-la sacré du Kaakerpo du côté thibétain, je suis tombé sur son campement et j’ai su alors qu’elle se trouvait déjà dans une zone interdite ».

La relation de l'abbé vendéen avec J. F. Rock reste à approfondir. Le 27 juin 1928, il écrit à sa cousine Madeleine qui fait le lien avec sa famille : « Si cela te fait plaisir, tu sauras qu'un botaniste autrichien a donné notre nom de famille : « Meconopsis ouvrardi » à une fleur découverte sur la montagne du Sila entre Tsechong et Bahang. ». Cette dédicace honore certainemenent le père Ouvrard pour son hospitalité, sans exclure l'aide qu'il pouvait apporter en botanisant pour le compte de Rock. On connaît mieux sa contribution à la collecte de papillons pour la joie du grand collectionneur amateur rennais Oberthur et imprimeur du fameux almanach des Postes françaises !

La relation de l'abbé vendéen avec J. F. Rock reste à approfondir. Le 27 juin 1928, il écrit à sa cousine Madeleine qui fait le lien avec sa famille : « Si cela te fait plaisir, tu sauras qu'un botaniste autrichien a donné notre nom de famille : « Meconopsis ouvrardi » à une fleur découverte sur la montagne du Sila entre Tsechong et Bahang. ». Cette dédicace honore certainemenent le père Ouvrard pour son hospitalité, sans exclure l'aide qu'il pouvait apporter en botanisant pour le compte de Rock. On connaît mieux sa contribution à la collecte de papillons pour la joie du grand collectionneur amateur rennais Oberthur et imprimeur du fameux almanach des Postes françaises !

Une variété de pavot bleu 'Meconoposis ouvrardi' est dédiée par Rock au Père Ouvrard .

3 - Les plantes collectées par JF Rock

La pivoine de Rock

texte...

4 - Lubies de Rock

5 - Rock et les mondes perdus

introduction

"Horizons perdu : le mythe de Shangri-la"}

{up html=iframe | src=https://www.dailymotion.com/embed/video/x12ljjo?autoPlay=0 | allowfullscreen | allow=autoplay | width=480 | height=270 | frameborder=0} {/up html}

6 - Irène Frain et J. Rock : Le Royaume des Femmes

© Les Jardins du Loriot, 2019.

Saison 2020

Indice (s) : consultez la carte des provinces chinoises sur la Balise chinoise n° 1.

Joseph Rock en tenue tibétaine, prêt pour une expédition botanique (1925) - Archives Arnold Arboretum

Joseph Rock en tenue tibétaine, prêt pour une expédition botanique (1925) - Archives Arnold Arboretum

Joseph Francis ROCK prêt pour une nouvelle expédition (1925)

Joseph Rock (1884-1962) est sans doute l’explorateur de Chine le plus étonnant et fascinant. Autodidacte, il va devenir, aux yeux des américains, un des botanistes les plus réputés du XXème siècle, mais aussi spécialiste de multiples langues orientales, anthropologue de terrain pratiquant « l’observation participante » et journaliste soucieux de faire connaître ses pérégrinations. Après une première expérience botanique approfondie à Hawaii, il passe une grande partie de sa vie à explorer principalement le Yunnan, le Sichuan, le sud-est de Gansu et le Tibet. Initialement ses missions consistent à collecter des plantes principalement pour l’Arboretum Arnold de Havard, mais ensuite il se consacre avec bonheur, au gré de ses centres d’intérêt, de ses contrats, à des études cartographiques, ethnographiques et linguistiques, notamment de l’ethnie Naxi. L’absence de formation universitaire lui permet de décloisonner toutes les disciplines qu’il pratique avec talent. Il se fera connaître aussi, en tant qu’auteur et grand reporter, en publiant des récits de voyages dans le célèbre magazine National Geographic, accompagnés de remarquables photographies. Ses articles d’exploration suscitent beaucoup d’intérêt et font rêver son lectorat à des « mondes perdus ». La fameuse et magnifique pivoine qui porte son nom (Paeonia rockii) présente aux Jardins du Loriot symbolise, à nos yeux, tout son génie.

Un massif est dédié à Joseph ROCK. Il est signalé par une Balise chinoise surmontée d'un Gramophone qui se trouve entre la station n° 33 - L'envol de Garuda et la station 21 - Chemin vert de la Renaîtrie.

Joseph Rock est né à Vienne le 13 janvier 1884. Il est le fils d’un vieux valet chambre du comte polonais Potocki, prenant ses quartiers d’hiver en son palais viennois. On peut essayer de comprendre sa personnalité hors normes en saisissant quelques bribes de son enfance peu connue. Il perd sa mère, Franciska Hofer à six ans et son père va lui faire vivre des situations qui ne contribuent pas à adoucir sa peine au point qu’à 8 ans il s’enfuit de chez lui. L’enfant est tiraillé entre deux mondes sociaux, affectifs et culturels. Les capacités d’apprentissage hors norme de Joseph se nourrit dans un milieu aristocratique cultivé. Le grand père du comte s’appelle Jan Potocki. Il est l’auteur du fameux roman fantastique « Le manuscrit trouvé à Saragosse », chef d’œuvre de la littérature de langue française. L’errance mystique des personnages du roman, que le jeune Rock, doué pour les langues, n’a pas manqué de lire, pourrait avoir une influence sur sa destinée, ses propres pérégrinations, tout autant, au passage que la mort que se donnera Jan Pocki. Le père du comte que côtoye Joseph est antiquaire orientaliste. On peut imaginer aisément la richesse de la bibliothèque du palais d’hiver qu’il avait plaisir à fréquenter. Elle ne manquera pas d’alimenter l’imaginaire et les rêves de l’enfant blessé par la disparition maternelle et l’attitude paternelle et souffrant, son avenir nous le dira, de la condition ancillaire paternelle. De toute évidence, Joseph se révèle un enfant surdoué qui souffre de sa condition sociale. Par chance, sa formation scolaire, que l’on peut imaginer mal adaptée à ses aptitudes et sa personnalité, est complétée, par des enseignements particuliers dispensés par les précepteurs du jeune fils du comte. Joseph Rock développe rapidement des aptitudes linguistiques exceptionnelles à l’occasion de voyages en méditerranée avec le comte Potocki et sa suite. En Egypte il apprend ainsi, à l’âge de 10 ans, en quelques semaines, l’arabe et le pratique couramment. Il apprend le chinois à l’âge de 13 ans après avoir dérobé, au grand dam de son père, une méthode d’apprentissage de la langue dans la bibliothèque du comte.

La personnalité du jeune Joseph se révèle rapidement complexe, insaisissable. Il sait qu’il ne peut accepter l’injonction paternelle de devenir prêtre ou d’embrasser une carrière militaire. Il entend cacher son origine sociale. Il n’a pratiquement pas de relation avec les enfants de sa classe. Joseph est expulsé à l’âge de 13 ans avec perte et fracas du Schottengymnasium. Sa scolarité s’arrête à ce moment sans qu’il ait obtenu un quelconque diplôme. Malgré le soutien constant de sa sœur ainée Irma, il rompt les liens avec son père. Il va voyager, sans le sous vaillant, à travers l’Europe et l’Afrique du nord pendant quatre ans en exerçant des petits boulots mais aussi en dispensant des cours particuliers. En Angleterre, on lui diagnostic la tuberculose. Il retrouve Irma à Vienne qui le soigne. Il est possible qu’à cette occasion il suive des cours en candidat libre à l’université Alma mater de Vienne. Puis il repart à la recherche du soleil en Italie, à Tunis et à Malte. Ses activités sont intenses, variétés et ses déplacements sont incessants en Allemagne, en Belgique… C’est en sortant d’un séjour dans un hospice d’Anvers en 1905 que Joseph Rock prend la décision de s’embarquer comme steward sur un bateau en partance pour New York.

A ce moment, il maîtrise déjà 10 langues. Et il a rédigé sous forme manuscrite un manuel pratique de langue chinoise, 3 volumes seront publié en 1902

Il survit en exerçant des tâches de plonge dans des restaurants à New York. En raison de la rechute de sa tuberculose ; il est contraint de partir se soigner au Texas, puis au Mexique et Californie. Il en profite pour se perfectionner à la langue anglaise. Contre l’avis de son médecin, Rock prend en 1907 la décision de partir à Hawaii..

De 1907 à 1920, Joseph Rock vit à Hawaii. Il se fait embauché comme professeur de latin et de botanique, alors qu’il ne connaît rien à cette dernière matière. Il a su convaincre son employeur en lui présentant un faux diplôme d’université. S’il n’a pas de formation botanique, sa connaissance du latin est un sérieux atout pour assimiler et expliquer le système de désignation binominale des plantes défini par Linné ! Il n’a aucune difficulté pour préparer ses cours, il suffit de prendre un peu d’avance sur ses élèves ! Il se forme avec une rapidité extraordinaire à la botanique et enseigne avec tellement d’aisance qu’il se fait remarquer des professeurs de l’Université de Honolulu. L’institut de botanique lui propose d’organiser une expédition dans les jungles locales afin de faire l’inventaire des plantes inconnues. En moins de dix ans, il devient le meilleur spécialiste de la flore hawaïenne. Il publie à ce sujet cinq livres et 50 articles.

Cette période est féconde, il sait tirer parti à la fois ses origines sociales et des ambitions nourries au contact d’une aristocratie brillante et mobiliser son génie. Hors d’un formatage universitaire, il crée sa propre méthode de travail qui tient compte de son intuition, ses affects, sa capacité à se mettre en relation avec les bons interlocuteurs locaux. Sa période à Hawaï est très fructueuse. Ses travaux sont publiés dans des revues scientifiques.

Texte

1 - Joseph Rock et les Naxi - "13 à la douzaine" .

2 - Joseph Rock, Alexandra David-Neel, le lama Yongden à la Mission du père Jean-Baptiste Ouvrard

Alexandra David-Néel et le lama Yongden qui deviendra son fils adoptif

Alexandra David-Néel et le lama Yongden qui deviendra son fils adoptif

Les chemins des explorateurs aux Marches du Tibet se croisent rarement, sauf lorsqu’ils font halte dans les missions ou les cités, y compris les plus reculées. C’est dans ces circonstances une bien singulière rencontre qui a lieu en octobre 1923 à la Mission catholique de Tsedjrong qui se trouve sur le bord du Mékong, à 4 km au nord de l’ancienne Mission de Tsekou où plusieurs missionnaires ont été assassinés en 1905 (voir notre article sur l’explorateur Georges FORREST) . L’abbé Jean-Baptiste Ouvrard, Vendéen originaire de Saint-Vincent-de-Puymaufray, responsable de la mission, reçoit le 20 octobre, l’exploratrice Alexandra David-Neel et son fils adoptif, le lama Yongden.

Ils ne viennent pas à l’improviste. Quelques semaines auparavant, à Likiang (là où Rock a sa résidence) la « Française » a demandé au père J-B Ouvrard s'il pouvait leur ouvrir prochainement les portes de sa mission. Le Vendéen est plein de prévenance et d’hospitalité à l’égard de cette dame française accompagnée d'un jeune lama, même s'ils ne partagent pas les mêmes croyances. Il l’informe qu’il lui faudra traverser le fleuve sur une poulie suspendue à une corde de bambou pour arriver à sa mission. Ce n’est pas ce mode de transport particulièrement risqué qui va effrayer l’aventurière. Elle en est coutumière. Fred Champenois et Mathieu Blanchot : Une vie avec Alexandra David-Neel - Livre 2 - Ed. Grand Angle, 2017

Fred Champenois et Mathieu Blanchot : Une vie avec Alexandra David-Neel - Livre 2 - Ed. Grand Angle, 2017

Le Père Ouvrard côtoie régulièrement les risques que présente une telle traversée lorqu’il va remplir ses missions sur la rive gauche du Mékong, avec ses assistants et… sa mule. De surcroît il est nécessaire de prévoir des passeurs des deux côtés de la berge. L’un pour aider au départ, l’autre pour aller rejoindre "l'envoyé" et le remonter jusqu'à la rive d'arrivée. La traversée est encore plus délicate si l'on sait que l'aventurière et son fils viendront... avec leur mule.

La mule du père Ouvrard suspendue à un pont de corde de bambou sur le Mékong. Un Tibétain se laissse glisser sur la corde pour aller la récupérer.Drôle de coïncidence, le lendemain, Joseph Rock qui herborise dans la vallée du Mékong, contrée du Yunnan particulièrement riche sur le plan floristique (voir notre article consacré aux découvertes botaniques du Père Jean Marie Delavay et celles du Père André Soulié), frappe également à la porte du père Ouvrard. L’ « Autrichien » et la « Française » selon les expressions du père Ouvrard, se connaissent déjà. Mais cette rencontre ne fait pas l’affaire d’Alexandra. Elle vient à la Mission de Tsedjrong pour se délester de tout son équipement occidental d’exploratrice. C’est en mendiante qu’elle a l’intention de pénétrer dans le Tibet interdit. C'est décidé, elle va se rendre de la mission de Jean-Baptiste Ouvrard à Lhassa avec son fils. Aucune étrangère n’a vu à ce jour la cité du Potala. Elle prétexte qu’elle vient botaniser dans les environs. Personne n’est dupe. Elle n’est pas équipée pour herboriser. Rock prend enfin la décision de partir avant elle. « A malin, malin deux fois », Rock se doute probablement depuis sa première rencontre avec l'ancienne cantatrice de son intention de se rendre à Lhassa. Qelques temps après, Joseph trace le souvenir de cette rencontre dans son journal intime «Pendant que j’explorais et botanisais sur la chaîne enneigée qui sépareles grands fleuves, Madame Neel avait fait des plans pour traverser le Doke-la sacré du Kaakerpo du côté thibétain, je suis tombé sur son campement et j’ai su alors qu’elle se trouvait déjà dans une zone interdite ».

La mule du père Ouvrard suspendue à un pont de corde de bambou sur le Mékong. Un Tibétain se laissse glisser sur la corde pour aller la récupérer.Drôle de coïncidence, le lendemain, Joseph Rock qui herborise dans la vallée du Mékong, contrée du Yunnan particulièrement riche sur le plan floristique (voir notre article consacré aux découvertes botaniques du Père Jean Marie Delavay et celles du Père André Soulié), frappe également à la porte du père Ouvrard. L’ « Autrichien » et la « Française » selon les expressions du père Ouvrard, se connaissent déjà. Mais cette rencontre ne fait pas l’affaire d’Alexandra. Elle vient à la Mission de Tsedjrong pour se délester de tout son équipement occidental d’exploratrice. C’est en mendiante qu’elle a l’intention de pénétrer dans le Tibet interdit. C'est décidé, elle va se rendre de la mission de Jean-Baptiste Ouvrard à Lhassa avec son fils. Aucune étrangère n’a vu à ce jour la cité du Potala. Elle prétexte qu’elle vient botaniser dans les environs. Personne n’est dupe. Elle n’est pas équipée pour herboriser. Rock prend enfin la décision de partir avant elle. « A malin, malin deux fois », Rock se doute probablement depuis sa première rencontre avec l'ancienne cantatrice de son intention de se rendre à Lhassa. Qelques temps après, Joseph trace le souvenir de cette rencontre dans son journal intime «Pendant que j’explorais et botanisais sur la chaîne enneigée qui sépareles grands fleuves, Madame Neel avait fait des plans pour traverser le Doke-la sacré du Kaakerpo du côté thibétain, je suis tombé sur son campement et j’ai su alors qu’elle se trouvait déjà dans une zone interdite ».

Pour la petite histoire on apprendra que pour aller à Lhassa, le plus discrètement possible sous les habits de pauvres ères en haillons, Alexandra et son fils ont fait don de leur mule au Père Ouvrard !

La relation de l'abbé vendéen avec J. F. Rock reste à approfondir.. Le 27 juin 1928, il écrit à sa cousine Madeleine qui fait le lien avec sa famille : « Si cela te fait plaisir, tu sauras qu'un botaniste autrichien a donné notre nom de famille : « Meconopsis ouvrardi » à une fleur découverte sur la montagne du Sila entre Tsechong et Bahang. ». Cette dédicace peut honorer le père Ouvrard pour son hospitalité, sans exclure l'aide qu'il pouvait apporter en botanisant pour le compte de Rock. On connaît mieux son aide pour la collecte de papillon pour la joie du grand collectionneur amateur rennais Oberthur, éditeur des fameux almanach des Postes françaises.

La relation de l'abbé vendéen avec J. F. Rock reste à approfondir.. Le 27 juin 1928, il écrit à sa cousine Madeleine qui fait le lien avec sa famille : « Si cela te fait plaisir, tu sauras qu'un botaniste autrichien a donné notre nom de famille : « Meconopsis ouvrardi » à une fleur découverte sur la montagne du Sila entre Tsechong et Bahang. ». Cette dédicace peut honorer le père Ouvrard pour son hospitalité, sans exclure l'aide qu'il pouvait apporter en botanisant pour le compte de Rock. On connaît mieux son aide pour la collecte de papillon pour la joie du grand collectionneur amateur rennais Oberthur, éditeur des fameux almanach des Postes françaises.

Une variété de pavot bleu 'Meconoposis ouvrardi' est dédiée par Rock au Père Ouvrard .

3 - Les plantes collectées par JF Rock

La pivoine de Rock

texte...

4 - Lubies de Rock

5 - Rock et les mondes perdus

introduction

"Horizons perdu : le mythe de Shangri-la"}

{up html=iframe | src=https://www.dailymotion.com/embed/video/x12ljjo?autoPlay=0 | allowfullscreen | allow=autoplay | width=480 | height=270 | frameborder=0} {/up html}

6 - Irène Frain et J. Rock : Le Royaume des Femmes

© Les Jardins du Loriot, 2019.

Saison 2020

Indice (s) : consultez la carte des provinces chinoises sur la Balise chinoise n° 1.

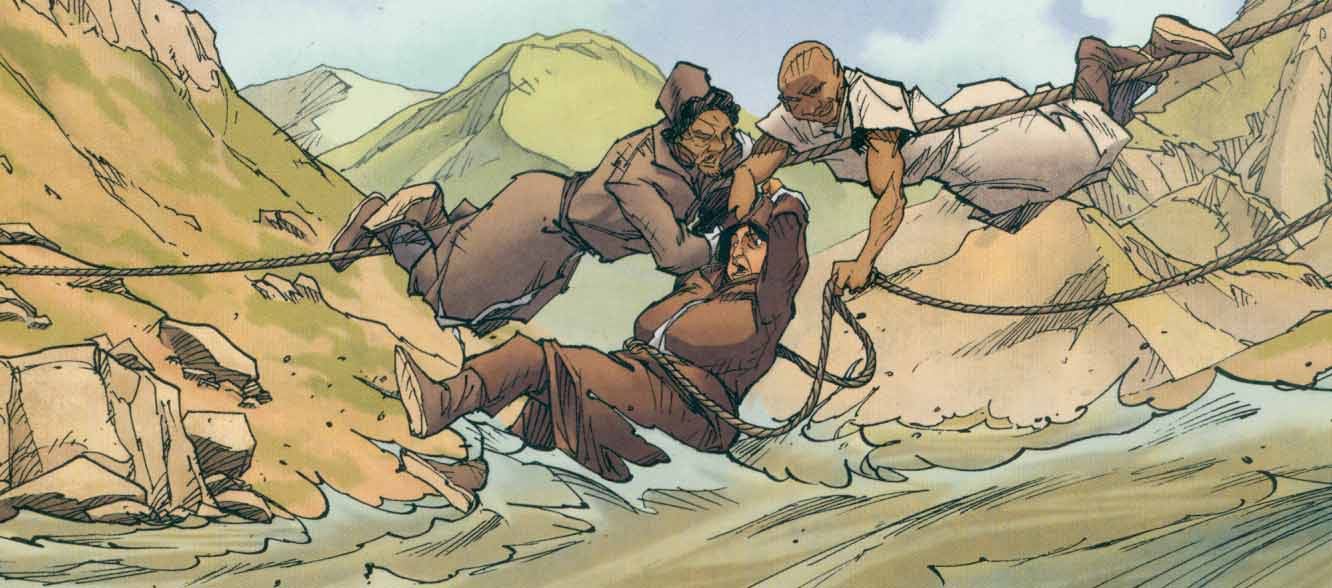

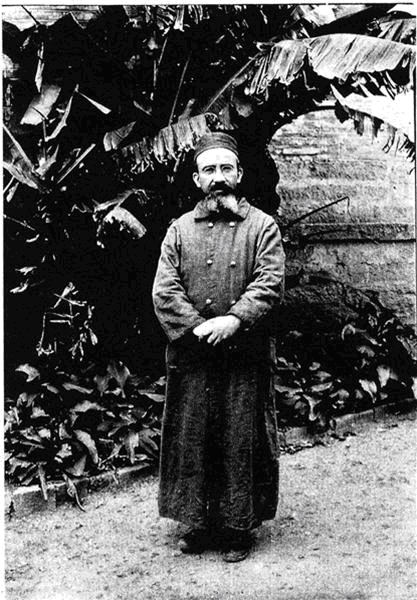

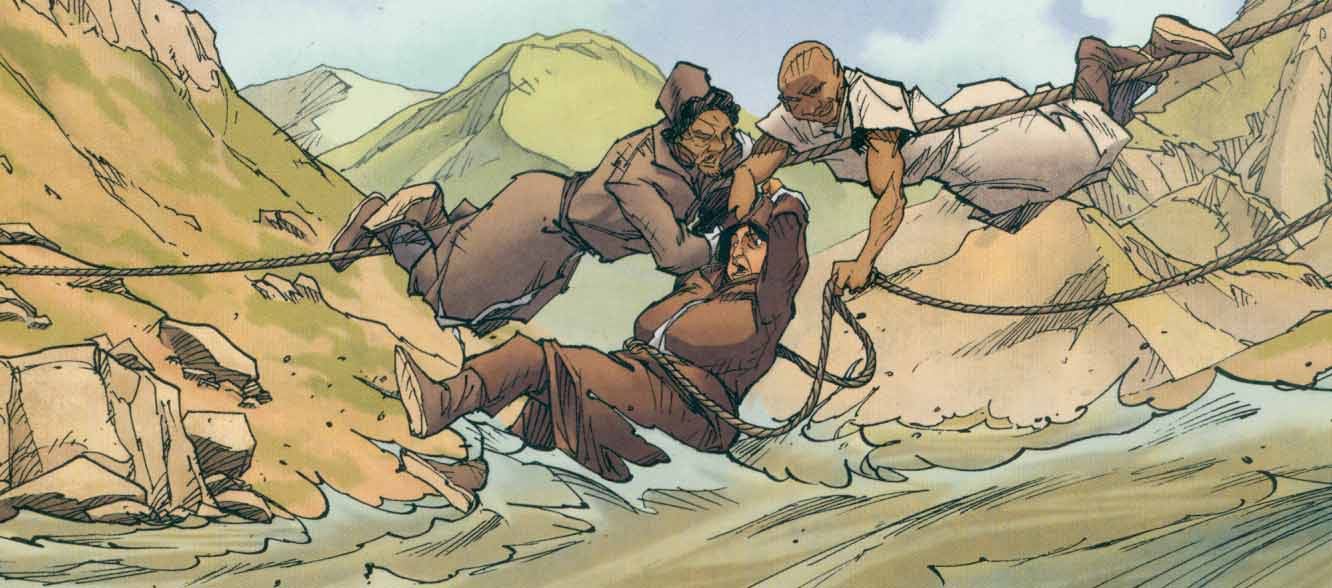

Frank Nicholas Meyer au Turkestan chinois (1911)

Le Circuit des Explorateurs

aux Jardins du Loriot

Frank Nicholas Meyer (1875-1918) est né à Amsterdam et mort sur le Yang-Tsé (fleuve Bleu) près de Shanghai. Il est employé par le ministère de l'agriculture américain pour collecter des plantes dans une perpective essentiellement alimentaire dans de nombreux pays : Crimée, Azerbaïdjan, Arménie, Turkménistan, Mongolie, Chine, Corée et Japon. Il est surtout connu pour le fameux citron qui porte son nom. Au cours de 13 années d'expéditions difficiles, il a introduit plus de 2000 espèces de plantes aux USA, non seulement alimentaires mais aussi décoratives. A la demande de son patron, David Fairchild, il a contribué à introduire de nombreux bambous du genre phyllostachys.

Pour honorer Frank Nicholas Meyer, un massif des Jardins du Loriot lui est dédié. Il est signalé par le la Balise chinoise n° 5 près de la station n° 25 - La vallée perdue.

5 – Frank Nicholas Meyer

Les tribulations d’un explorateur solitaire

Frank Nicholas Meyer (1875-1918) est né à Amsterdam. Amoureux de la nature, il devient assistant jardinier dès 14 ans, au Jardin botanique d’Amsterdam. Son assiduité et son sérieux le conduisent au poste de chef jardinier, responsable du jardin expérimental. Ses aptitudes attirent l'attention du célèbre botaniste généticien belge Hugo de Vries (1848-1935), qui devient son mentor en lui apprenant la botanique, le français et l’anglais. Attiré par l’hindouisme et le bouddhisme, il entend changer de style et de mode de vie. Il fait à pied un « grand tour » d’Europe pour visiter les grandes pépinières et des jardins des plantes. Il veut réaliser un rêve d'enfance : devenir explorateur de plantes.

Frank Meyer arrive en Amérique en 1901 et décroche un emploi auprès du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) tout en obtenant la nationalité américaine. Après un an de travail à l'USDA, il se rend au Mexique pour recueillir des plantes rares. Puis il travaille au Jardin botanique du Missouri. À son retour en 1904, David Fairchild (1869-1954) de la Section d'introduction des plantes étrangères de l'USDA l’engage pour effectuer un voyage de collecte en Chine essentiellement dans une perspective agronomique et économique.

Sa première expédition le conduit en 1905 dans le nord de la Chine, en Corée et en Sibérie. Il va devoir faire face à des situations qui ont failli lui coûter la vie à plusieurs reprises : il lui faut affronter des températures de – 40 °, passer sur des ponts en corde de bambou au dessus des abîmes, en tenant son âne à bras le corps pour qu’ils ne basculent pas ; il échappe à des attaques de brigands...

Au cours de cette expédition, Meyer se concentre sur la collecte de graines, d’arbres fruitiers et d’autres plantes comestibles telles que la pistache chinoise (Pistacia chinensis), des pêchers sauvages (Prunus davidiana), le kaki (Diospyros), un citronnier nain (Citrus x meyeri), ainsi que des plantes ornementales, comme l'érable (Acer truncatum), le genévrier à colonnes (Juniperus chinensis 'Columnaris'), le lilas de l'Amour (Syringa amurensis), la rose (Rosa xanthina) à fleurs jaunes semi-doubles…

Etonnamment F. Meyer est surtout connu aux USA pour le citron qui porte son nom. Près de Pékin, il est attiré en 1908 par un citronnier de petite taille portant de nombreux fruits. Cet agrume plus sucré et juteux que les autres citrons est, aujourd'hui, le résultat d’un croisement entre citron, mandarine et pomelo. Il est particulièrement adapté aux pâtisseries et son succès en a fait l’emblème gastronomique de la Californie. Les américains oublient souvent que F. Meyer a introduit dans son pays d’adoption une centaine de variétés de soja entrant dans la préparation de nombreux produits alimentaires (lait de soja, tofu…).

Un bambou introduit par F. Meyer dédié à Jean Houzeau

Lors de sa deuxième expédition, Meyer se rend en Crimée, puis en Azerbaïdjan, en Arménie, au Turkménistan et au Turkestan chinois. Des troubles politiques l’empêchent de continuer en Chine. Il revient en Europe occidentale. Il passe en Belgique, chez le naturaliste Jean Houzeau de Lehaie, un des meilleurs spécialistes des bambous. D. Fairchild voudrait que celui-ci devienne son responsable, à l’USDA; de la recherche sur l’exploitation du bambou pour faire de la pâte à papier. Durant leur rencontre à la bambousaie de J. Houzeau à Mons, F. Meyer se perfectionne à l’identification des différentes espèces de bambous du genre Phyllostachys, à partir des tiges et des feuilles, hors des périodes de floraison. Cette rencontre a duré deux jours et a peut-être sauvé l’explorateur d’un retentissant naufrage. En effet, il rentre aux États-Unis en 1912 sur le Mauritania, un jour après le départ de l’infortuné Titanic. C’est le botaniste F. A. McClure qui analysera les collectes de bambous faites en Chine par F. Meyer. McClure (appelé Mickey par ses amis pour sa gentillesse) dédiera en 1957, un magnifique cultivar de Phyllostachys viridis à Jean Houzeau (P. v. houzeauana). Nous avons eu la joie de planter ce bambou en 2008 dans le parc de l’Ermitage de St-Barthelemy (Mons) en présence de M. et Mme Houzeau de Lehaie Claude, neveux de Jean.

Troisième expédition - F. Meyer repart en Chine en 1913. En décembre, il quitte Pékin pour explorer les provinces du Shanxi et du Henan et collecte de nombreux spécimens de végétaux et graines. L'expédition revient à Pékin. Prochaine destination la province de Kansu (Gansu) et les régions frontalières du Tibet où Meyer veut récolter des noyaux d'arbres fruitiers (pêches, amandes...). A Siku, fin 2013, son interprète et son porteur abandonnent Meyer et son assistant hollandais, de peur d'être massacrés par les Tibétains. La suite de l'expédition semble compromise sans traducteurs. Très improbable, l'expédition du célèbre explorateur anglais Reginald Farrer et son assistant W. Purdom croisent celle de Meyer (voir le Moulin à prières n° 6). Farrer témoignera des scènes de disputes entre Meyer et son interprète chinois. Une rivalité à peine voilée existe entre Meyer et Farrer : en 1913, Meyer avait démarché, en vain, l'impressionnant mais discret Purdom à Londres pour l'accompagner en Chine. Chaque équipe veut garder secrets ses projets de collecte. Avantage Farrer : Purdom avait déjà exploré la province bien avant. En 3 jours de marche dans le froid et la neige, Meyer et son assistant rejoignent un poste de missionnaires à Lanchow et retrouvent... l'équipe anglaise. Retour aux USA.

Quatrième expédition : Retour en Chine via le Japon. Meyer se dirige vers Ichang et Jingmen. Il est contraint de passer l'hiver 1917 à Ichang à cause des troubles civils. Cette expédition est un échec.

Une fin mystérieuse

Le 1er juin 1918, Meyer monte à bord d'un steamer japonais descendant le fleuve Bleu à destination de Shanghai. Vers minuit il va probablement prendre l’air sur le pont. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard par un pêcheur près de Wuhu et de Nankin. On ne saura jamais les raisons de sa noyade. Il sera enterré à Shanghai. Il n’avait que 42 ans. En 1907, F. Meyer écrivait à David Fairchild, son patron, une lettre prémonitoire : « Une seule vie ne sera jamais assez longue pour tout savoir sur cette magnifique terre. Quand je pense à tous ces domaines inexplorés, je suis assez ébloui ; il est impossible de tous les appréhender. J'espère que dans une vie future je pourrai encore bourlinguer. »

Au cours de 13 années d’expéditions, F. Meyer a introduit plus de 2 000 espèces de plantes aux USA. Ses collectes d’arbres et d’arbustes sont expédiées à l’Arboretum Arnold (Université de Harvard - Massachusetts), accompagnées de photographies de plantes, de paysages et de nombreuses scènes de la vie quotidienne avec des commentaires très précis et attachants.

© Les Jardins du Loriot, 2019.

05- Frank Nicholas Meyer

A solitary explorer’s tribulations

Frank Nicholas Meyer (1875-1918) was born in Amsterdam. A lover of nature, he became an assistant gardener when he was 14 at Amsterdam’s Botanical gardens. Being so dependable and conscientious, he earned himself the post of chief gardener, in charge of the experimental garden. The famous Belgian botanist/geneticist Hugo de Vries (1848-1935) was attracted by his skills and he became his mentor while teaching him botany, French and English. Drawn to Hinduism and Buddhism, he intended to change styles and ways of life. He did a grand tour of Europe on foot to visit the big tree-nurseries and the botanical gardens. He wished his life-long dream to come true: to become a plant explorer.

Frank N. Meyer arrived in America in 1901 and got a job at the United States Department of Agriculture (USDA); at the same time, he became a US citizen. After working at the USDA for one year, he went to Mexico to collect rare plants. Then he worked at Missouri’s Botanical gardens. When Frank N. Meyer came back in 1904, David Fairchild (1869-1954), from the USDA foreign plant section, engaged him to do a collecting trip in China, mostly from an agronomic and economic angle.

His first expedition led him to north China, Korea and Siberia in 1905. Several times, he was to face situations which almost cost him his life: he had to brave minus 40° temperatures, go over abysses on bamboo rope bridges, seizing his donkey bodily to avoid their toppling over; he escaped attacks by bandits…

In the course of this expedition, Frank N. Meyer focused on collecting seeds including fruit trees and other edible plants such as the Chinese pistachio (Pistacia chinensis), wild peach-trees (Prunus davidiana), persimmon (Diospyros), a dwarf lemon tree (Citrus x meyeri), as well as ornamental plants such as the maple tree (Acer truncatum), the columnar juniper (Juniperus chinensis ‘Columnaris’), the love lilac (Syringa amurensis), the rose (Rosa xanthina) with its semi-double yellow flowers…

Strangely enough, Frank N. Meyer was mostly famous in the US for the lemon which was named after him. In 1908, near Peking, he was attracted to a small-sized lemon tree bearing many fruit. Today, this citrus fruit, sweeter and juicier than other lemons, is the result of crossing a lemon, a tangerine and a grapefruit. It is perfect for baking and thanks to its success, it has become the gastronomic emblem of California. American people often forget that Frank N. Meyer has introduced into his country of adoption about a hundred varieties of soya used for preparing many foodstuffs (soya milk, tofu…)

A bamboo introduced by Frank N. Meyer dedicated to Jean Houzeau

During his second expedition, Frank N. Meyer went to Crimea, then to Azerbaijan, Armenia and the Chinese Turkestan. Political unrest prevented him from pursuing his work in China. He came back to Western Europe. He stopped over in Belgium, visiting naturalist Jean Houzeau de Lehaie, one of the best bamboo specialists. David Fairchild wished the latter to become responsible for research on the use of bamboo at the USDA with a view to making wood pulp. During their meeting, at Jean Houzeau’s bamboo plantation in Mons, Frank N. Meyer improved his identification of the different bamboo species of the Phyllostachys type, using the stems and the leaves, except in flowering time. They were together for two days and this may have saved the explorer from a dramatic drowning. Indeed, he went back to the United States on board the Mauritania, the very day after the unfortunate Titanic had left. The bamboo collections gathered by Frank N. Meyer in China were to be analysed by botanist F.A. McClure. McClure (nicknamed Mickey by his friends on account of his kindness) dedicated a beautiful Phyllostachys viridis cultivar (P.v. houzeauana) to Jean Houzeau in 1957. We had the pleasure to plant this bamboo in 2008 in the parc de l’Ermitage in St-Barthélémy (Mons) in the presence of Mr and Mme Claude Houzeau de Lehaie (nephews of Jean’s)

Third expedition

Frank N. Meyer went back to China in 1913. In December, he left Peking to explore the Shanxi and Henan provinces where he collected numerous specimens of plants and seeds. The expedition came back to Peking. Next destination: the Kansu (Gansu) province and the Tibet border areas where Frank N. Meyer intended to pick up fruit-stones (peaches, almonds…). In Siku at the end of 1913, his interpreter and porter abandoned Frank N. Meyer and his Dutch assistant for fear of being slaughtered by Tibetans. Without any translators, the expedition seemed to be fairly jeopardized. Quite unexpectedly, the famous English explorer Reginald Farrer and his assistant, W. Purdom, came across Frank N. Meyer’s expedition (see Prayer-wheel n° 6). Farrer witnessed quarrels between Frank N. Meyer and his Chinese interpreter. A thinly-veiled rivalry existed between Frank N. Mayer and Farrer: in 1913, in London, Frank N. Meyer had vainly tried to convince the impressive albeit reserved Purdom to go to China with him. Each team wanted to keep their collection projects secret. Advantage to Farrer: Purdom had already explored the province a long time beforehand. After a three-day walk in a snowy and icy-cold weather, Frank N. Meyer and his assistant reached the post of a missionary in Lanchow and found themselves in front of… the English team. Back to the USA.

Fourth expedition

They went back to China via Japan. Frank N. Meyer was making for Ichang and Jingmen. He was forced to spend the 1917 winter in Ichang on account of civil unrest. This expedition was a failure.

A mysterious end

On June 1st 1918, Frank N. Meyer boarded a Japanese steamer sailing down the Blue River and heading for Shanghai. Around midnight, he went out on deck to get some fresh air. His body was found by a fisherman a few days later near Wuhu and Nankin. The reasons for this drowning were never to be known. He was buried in Shanghai. In 1907, Frank N. Meyer must have had a premonition when he wrote this letter to David Fairchild, his boss: “One life will never be long enough to know everything about this magnificent planet. When I think of all these unexplored domains, I am quite dazzled; grasping them all is impossible. I hope to be able to keep exploring about in a future life.”

In the course of 13 expeditions, Frank Nicholas Meyer introduced more than 2 000 species into the USA. His collections of tree and shrubs were sent to the Arnold Arboretum (Harvard University, Massachusetts) along with photographs of plants, landscapes and innumerable scenes of daily life with precise and captivating comments.

Translation by Marie Armelle TERRIEN, with participation of Bernadette HAND.

Saison 2020

Livres

Cunningham (Isabel Shipley), Frank N. Meyer: Plant Hunter in Asia, Iowa State University Press, 1984 - 317 pages.

Fairchild (David), The world was may garden, Travels of a Plant Explorer, Charles Scribner's sons, NY, London, 1939, 494 pages.

Articles

Sites internet

Arnold Arboretum > Library > Visual Archives > Botanical and Cultural Images of Eastern Asia > Frank Nicholas Meyer

Autres

Archives privées Jean Houzeau de Lehaie.

Les Jardins du Loriot s'inscrivent dans des parcelles de bocage composées à l'origine de prairies naturelles qui n'ont jamais été cultivées. Un grand étang d'un hectaire situé au milieu du parc est orné tout l'été de lotus. Des bassins permettent à une soixante de variétés de nymphéas de se développer de mai à octobre.

Au fil des ans le paysage s'inspire des jardins anglo-chinois, style de jardins qui est apparu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France et en Europe. Une collection importante de bambous de Chine et du Japon a été introduite. Le pont-Moulin jolly reproduit dans le parc rappelle l'inspiration du créateur du jardin pittoresque de Moulin Jolly créé près de Paris à Colombes sur l'île Marante.

Le japonisme inspire aussi les créateurs : un tori avec une porte zen, marque l'entrée d'un pont donnant sur l'ïle du Dragon. L'amitié entre Monet et le Vendéen Clemenceau est évoquée autour des bassins de nymphéas.

Beaucoup de plantes du parc viennent de Chine et du Japon et les collecteurs de l'époque y sont honorés (explorateurx et missionnaires botanistes)..

L'imaginaire du visiteur est sollicité : en déamulant vous allez pouvoir découvrir des édicules chinois, birmans et des groupes de statues venues de Birmanie et d'Indonésie, mais aussi l'histoire d'une sorcière qu'un magicien venu de l'Himalaya a fait renaître. En entrant dans le parc vous pourrez entrer dans l'univers d'un coupeur de bambous avec le plus vieux conte japonais : Také tori monogatari ou le conte de la Princesse Lune...

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |

| I accept cookies from this site. Agree | |